尾瀬沼

行動記録

行程図

■8月6日(水)

自宅(5:00)==鶴川(5:05)+++代々木上原(5:32,5:36)+++北千住(6:12,6:43)+++会津田島(9:42)

会津田島(10:00)==沼山峠(12:20)

沼山峠(12:30)→(大江湿原)→長蔵小屋(14:00)

■8月7日(木)

長蔵小屋(7:30)→(浅湖湿原)→沼尻→(白砂田代)→見晴らし(10:00,10:50)→(赤田代)→温泉小屋(11:20)→(段吉林道)→(天神田代)→(横田代)→(上田代)→(姫田代)→(御池田代)→御池登山口(15:00)

尾瀬御池(15:30)==会津田島(17:30)

会津田島(17:48)+++北千住(20:51,21:06)+++代々木上原(21:42,21:46)+++鶴川(22:11)==自宅(22:30)

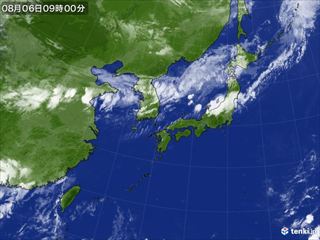

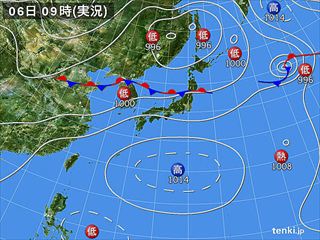

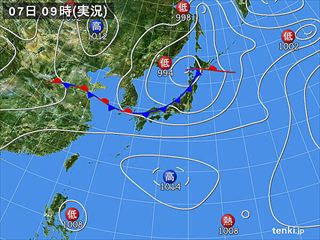

天気図

■8/6(水) 日の出 04:52, 日の入り 18:46 湿度 83% 35.7℃/24.4℃ 南東 1.3m/s

■8/7(木) 日の出 04:53, 日の入り 18:45 湿度 92% 29.8℃/20.3℃ 南東 1.4m/s

天気図、衛星画像 日本気象協会より転載、気象データ:気象庁@沼田(群馬県)

アプローチメモ

宿泊代

行動記録

今年のKMT夏の合宿について幹事の方から希望を聞かれ、当方年寄りなので北アルプスなどの高山はとても挑戦できない。そこで「夏が来れば思い出す遥かな尾瀬、野の小道~」のメロディーを思い出し尾瀬を提案したところ、尾瀬沼・燧ヶ岳ということですんなりと決まった。幹事の方ではさっそく希望者を募り尾瀬沼ほとりにある長蔵小屋に団体予約してもらった。燧ヶ岳は学生時代ワンゲル1年の夏合宿で登ったが当時のことはまったく覚えていない。その後大学院の時に研究室の友人と尾瀬沼~燧ヶ岳~尾瀬ヶ原のコースで行ったことがある。その時は6月で尾瀬沼には雪がなかったが登るにつれ雪山の様相、幸い軽アイゼンでも十分であったが、双耳峰である燧ヶ岳のピーク間が雪のナイフリッジとなっていた。軽アイゼンとはいえ、転倒し滑ったらそのまま滑落という恐怖の中、慎重に渡った記憶がある。ともあれ、今回のコースはワンゲル時代に登ったナデックボルートという直登ではなく比較的緩やかな長英新道なのでなんとか登頂できるであろうと安心するとともに、また裏燧にある広大な湿原た田代にも期待できる。

今回尾瀬沼には沼山峠から入るので尾瀬のちょうど裏側になる。ネットで調べると東武鉄道の特急に乗れば会津田島まで電車で行け、そこから沼山峠までバスで行けることが分かった。以前平ヶ岳に車で行った時は東北道を下り桧枝岐経由御池を通って登山口にひとりで運転して行ったことがあるが、東北道から桧枝岐までが非常に遠く感じたこと、またいくら平日とはいえ高速道路のロングドライブや渋滞にあうことなどを考えると電車で行けるのはありがたい。幸い東武鉄道の特急券は一緒に行くNさんが確保してくれた。

さて問題はお天気である。このところ記録的な猛暑が続いているがなぜか6~7日の予報が芳しくない。まあ小屋も予約していることだし、少々の雨でも決行ということとなった。

8月6日(水)曇り

朝5時に自宅を出たがやはり曇り空。始発電車で北千住で例の東武鉄道リバティー1号を待っているとNさんがやってきた。特急電車とはいえ会津田島駅まで3時間、隣席なのでしゃべりながらだったので退屈さはまぎれた。特急電車は意外にも空いていて、会津田島駅で下りて尾瀬行のバスを待っている登山者は数人といったところであった。ここから沼山峠まで約2時間。いやはや長い道中である。幸い雨は降っていないが、あいかわらず曇り空であった。

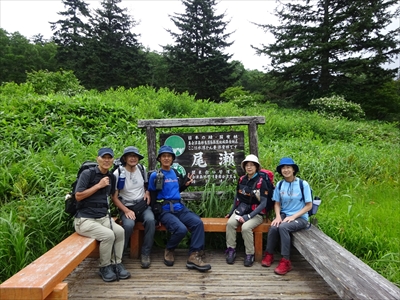

バスが尾瀬御池に到着すると車組の3人が乗り込んできた。これで全員集合となり、バスは20分ほどで沼山峠休憩所に着いた。さすがバスから下りてやれやれといった気持ちになった。久しぶりに皆さんと顔を合わす。沼山峠休憩所には我々以外に登山者はいない。時刻は12時をまわっていたが昼食はとらずにさっそく登山口から出発する。

登山道は尾瀬特有の木道であるが、りっぱな木道が緩やかに沼山峠まで続いている。峠を過ぎてしばらくすると広大な湿原に出た。大江湿原である。空はどんよりしているが見晴らしがよくなって気持ちが明るくなる。湿原を進むとところどころ黄色や紫の花が咲いている。水芭蕉、ニッコウキスゲは季節がすでに終わっているが、夏の花であるオグルマ、ギボウシ、バイケイソウなど結構咲いていた。ゆっくり写真を撮りながら草原の散策を楽しむ。

途中、燧ヶ岳に登ってきたという二人組に出会う。山頂の様子を伺うとまあまあの見晴らしだったとのこと。また二人はそっくりなので尋ねるとやはり双子の姉妹であった。

すぐに尾瀬ビジターセンターに着いたが、まだ時間が早いのでビジターセンターでゆっくり展示物や説明案内などをみて過ごす。ひととおり展示物を見て長蔵小屋に向かおうとすると外はざあ~という音とともに大雨になった。長蔵小屋はすぐ側であるが、傘を取り出し小屋に向かう。入口で出迎えてくれたのは殿様カエル。このカエルは入口の土間をすみかにして外で餌をとってはここに戻って来るとのこと。

小屋の主人によれば風呂が入れるとのこと。またトイレも水洗でウォッシュレットであった。夕食まで時間があるのでさっそく風呂に入る。湯舟は3人程度は浸かることが出来る大きさで、備え付けの石鹸で汗を流すこともできる。風呂から上がって缶ビールを飲みながら明日の行程を練り直す。天気予報では朝のうちは悪いが午後に雨はあがるとの予報なので、この時点ではどうにか燧ケ岳に登頂できるだろうと判断し、食堂に行って夕食にした。

夕食後、雨が上がったので湖畔の夕焼けを眺めにサンダルを履いて尾瀬沼湖畔に行った。燧ケ岳が湖面の向こうでどっしりと構えていたが山頂の雲がなかなか取れない。しだいに夕陽により湖面が光輝き、燧ケ岳の3つのピークがうっすらと姿を現わしてきた。しばらく湖畔に佇んで明日の登頂を期待し小屋に戻った。

部屋に戻ってささやかな二次会。最悪なケースも想定して東京に帰るバスや電車の時刻などを確認するとともに、ともかく天気を祈りつつウィスキーで乾杯。

8月7日(木)雨のち曇り

翌日は朝食に合わせて5時に起きると、天気予報では午前中は雨、午後には雨があがるとのあるが、詳しい予報を見ると燧ヶ岳山頂付近では風が10m/s以上との予報。登山道が雨で濡れていること、また山頂で汗をかいた中で強風にさらされると低体温症のおそれもあり、やはり燧ヶ岳登頂は諦めることとした。そこで、長蔵小屋から沼尻、尾瀬ヶ原の入口である見晴を経由して、裏燧ヶ岳の田代を巡って御池に戻るコースとした。

食堂で朝食を終えると老夫人がやってきて「燧ヶ岳はどうでしょうね」と尋ねられたので、「我々は断念して燧ヶ岳の麓をまわることにします」と答えた。

外の雨は本降り、久しぶりにカッパ上下を着用して足元にはスパッツを装着しての完全武装である。カッパ上下を着て小屋を出るのは、思い起こせば北アルプスの笠ヶ岳がそうであったが、あの時は下山するうちに雨は止んでほんのひと時だけであった。今回は一日中カッパを脱ぐことはないであろう。雨の中の出発は覚悟が必要であるが、思い切って外に出ると完全武装であるせいか雨はそんなに気にならなかった。

長蔵小屋を出て昨日来た道を少々引き返す。尾瀬の標識の前で今日はカッパ姿の記念写真を撮る。やがて沼山峠と沼尻との分岐に差し掛かり、沼尻へと足を進める。木道は雨でにぶく光っていていかにも滑りそうである。燧ケ岳方向の山は全く姿を現わさない。

上下のカッパを着ていると徐々に汗ばみ蒸し暑くなってくる。沼尻までは平坦な道だったので、歩きながらもところどころお花と湿原が現れるので雨の辛さはそれほど感じなかった。

沼尻を過ぎ白砂田代を抜けると道は樹林帯に入っていって、さらに尾瀬ヶ原まで相当下る。下りでは木道が滑りやすく、ある場所では川になっていたりして滑らないよう神経を使う。

やがて眼の前が明るくなり尾瀬ヶ原が近いことが感じられ、ここまで雨の中休憩なしに歩いてきたので見晴で休息をとることにした。見晴分枝にある山小屋でカッパを脱いで部屋の中に入り温かいコーヒーを飲んで一休みしていたところ、悲劇が発生した。小屋の外に建てていたテントの下にザックを置いていたのであるが、なんとそのテントが雨水に耐えられなく大きな音ととも崩壊し私のザックの上にドバーと雨水が注がれてしまった。ザックカバー、それに中身は殆どビニールで包んであるので大丈夫と思ったが、なんで私のザックだけ?、そういえば皆さんのザックは小屋の軒下に置いてあった。ザックの置き場にも気を使わなければならない。雨の中では。。。

温かいコーヒーで気合を入れ直した後、尾瀬ヶ原の風景をバックに記念写真。さすが雨のせいか人通りは少ない。出会ったのは2~3パーティといったところ。ここから温泉小屋までは平坦な木道が続く。雨は小降りとなり、木道を歩いていると右手に燧ケ岳が姿を現わしていた。

温泉小屋を過ぎて三条の滝への分岐をショートカットして裏燧林道に出る。ここからは天神田代、横田代、姫田代、上田代、御池田代と湿原が続くが、その前に意外に急な林道を上ったり下りたりしながら、また雨水がごうごうと流れる川の上にかけられた細い木道を渡ったり結構苦労を強いられた。その後林道から湿原地帯に入るたびに、湿原の中に咲く花たちに辛さを忘れさせてくれる。やがて広い湿原の中にベンチがあり、昼食にうってつけの上田代に出た。雨もあがり時計は午後2時を過ぎていてお腹もペコペコ、我々だけに解放された大湿原の中で長蔵小屋で受け取った昼食のおにぎりを美味しく食べた。

遅い昼食を終えさらに進むと御池田代に出る。ここでは柵が設けられ、中に入るといろいろな花を鑑賞することが出来た。雨も止んでいてしばし花の撮影に勤しむ。

御池田代を過ぎるとすぐに御池登山口に到着。当初大した登り下りもない木道歩きだけと思ったいたが、約7時間の歩行で、さらに雨の中であの滑りそうな木道歩きだったので、無事御池登山口に着いたことに安堵した。

尾瀬御池にある休憩所でとにかくカッパを脱ぎ捨て汗をかかいたTシャツを着替えやっと開放感を味わった。予定通り15:30発会津田島駅行きのバスに乗った。バスが桧枝岐村に下りてきたときには空はすっかり青空、真夏の陽射しが車内に降り注ぎ、下界はあいかわらず猛暑の様子であった。会津田島駅で地ビールと稲荷ずしを買って特急電車の中でNさんと打ち上げをした。帰りもやはり3時間の乗車で北千住、それからメトロ、小田急を乗り継ぎ帰宅したのは結局10:30であった。

尾瀬沼で出会ったお花

尾瀬はなんといっても高山植物の宝庫である。ただ初夏と違って8月になると水芭蕉やニッコウキスゲのシーズンは終わってしまって夏の花がちらほら咲いていました。

感 想

今回は期待に反して雨にたたられた山行であった。こういう山行は景色を楽しむことはできなかった分、いろいろな苦難があってそれなりに印象に残る。雨と言えば、今回の山行の間、ワンゲル1年の夏合宿を思い出していた。久しぶりにワンゲル時代の文集「霧第20号(昭和46年度活動報告)」から夏合宿報告を読んでみる。

これによれば夏合宿は相当厳しい山行をやっていたことを改めて認識した。当時は山の道具も現代のものと比べものにならないくらい旧式でザックはキスリング、テントも布製であった。食料も毎回米を飯盒で焚いていた。それと2週間近く山にこもりっきりである。この山行についてはほとんど記憶に残っていないが、前半はとにかく雨がずっと続いていたことを記憶している。さすが若かったせいか全身ずぶ濡れになっても全然平気であったし、先輩からは着ていたら乾くという言葉が耳に残っている。ただ山から下りてきて、銭湯に入った時の喜びはいまだに忘れられない。

この夏合宿ではテントサイトも今みたいに整備されておらず、適当な場所、あるときは池塘の側にテントを張っていたと思われるが、現代の環境意識から考えると自然破壊のそしりを免れない。またその当時、尾瀬を南北に縦貫する道路建設計画があり、初代大石環境庁長官が尾瀬に訪れ工事を中止したことがニュースになっていた。今から50年以上も前の話であるが、今回沼山峠から先は道路がなく尾瀬沼の自然が守られていることに改めて感謝した。

さらに、今回関心したのは長蔵小屋で風呂が入れたこと、またトイレも水洗となっていたことである。ワンゲル合宿の頃には考えられないくらいの進歩である。宿の主人によれば、電気は東電が小屋まで引いていて、排水は浄化槽で一旦濾過してパイプで麓も村まで流しているとのことであった。自然を守るにはやはり相当な努力と費用がかかる。

とはいえ今回は雨の山行ではあったが、それなりに自然を味わった。それに雨で滑りそうな木道歩きで結構慎重に歩いたせいか翌日は足の筋肉の筋というかへんなところが痛かった。